|

|

朝顔 Ipomoea nil (ヒルガオ科サツマイモ属) 朝顔 Ipomoea nil (ヒルガオ科サツマイモ属) |

|

古くから親しまれてきて、特に江戸時代に改良された古典園芸植物の一つ。

|

|

|

|

アザレア Rhododendron simsii (ツツジ科ツツジ属) アザレア Rhododendron simsii (ツツジ科ツツジ属) |

|

ヨーロッパで改良された別名西洋ツツジ、冬から春にかけて咲く。

八重咲きや花が縮れたものなど花の形は様々

|

|

|

|

アジサイ / アジサイ /  ガクアジサイ Hydrangea macrophyll (アジサイ科アジサイ属) ガクアジサイ Hydrangea macrophyll (アジサイ科アジサイ属) |

|

鉢植えのアジサイをベランダ花壇に植えたら、どんどん成長した。

最初に花を付けたのはガクアジサイ、H20年からピンクのアジサイも花を付けるようになった。

ガクアジサイが日本に自生する原種で、アジサイ(ホンアジサイ)は装飾花だけになった変種

|

|

|

|

イキシア Ixia (アヤメ科イキシア属) イキシア Ixia (アヤメ科イキシア属) |

|

鮮やかなピンク色の花は、青空がよく似合う

|

|

|

|

オジギソウ Mimosa pudica (マメ科ネムノキ亜科) オジギソウ Mimosa pudica (マメ科ネムノキ亜科) |

|

夜になると葉が閉じる(就眠運動)ため、別名ネムリグサ。

葉っぱを触っても葉が閉じる

|

|

|

ストケシア Stokesia laevis (キク科ストケシア属) ストケシア Stokesia laevis (キク科ストケシア属)

|

|

別名「ルリギク」、薄紫色の涼しげな色の花

|

|

|

|

西洋朝顔(ミルキーウェイ) Ipomoea tricolor (ヒルガオ科サツマイモ属) 西洋朝顔(ミルキーウェイ) Ipomoea tricolor (ヒルガオ科サツマイモ属) |

朝顔と比べると、葉はハート型、葉や茎の毛が少なく、また多花性で遅咲き。

このミルキーウェイという品種は、白地に赤紫色の放射線が入る。一つの花をよく見ると最初は青紫、時間が経つと赤紫に変わっていく

|

|

|

|

ゼラニウム Pelargonium (フウロソウ科テンジクアオイ属) ゼラニウム Pelargonium (フウロソウ科テンジクアオイ属) |

|

かなり長い期間、花を楽しめる。

葉っぱの模様もカラフル

|

|

|

タマスダレ Zephyranthes candida (ヒガンバナ科タマスダレ属) タマスダレ Zephyranthes candida (ヒガンバナ科タマスダレ属) |

|

一斉に花を開き、並べて植えると見栄えがする。

球根で増えるが、繁殖力が旺盛で、時々間引いている

|

|

|

チューリップ Tulipa gesneriana (ユリ科チューリップ属) チューリップ Tulipa gesneriana (ユリ科チューリップ属) |

|

残っていた球根から、時々思い出したように芽が出てくる

|

|

|

テッセン、カザグルマ、クレマチス Clematis (キンポウゲ科センニンソウ属) テッセン、カザグルマ、クレマチス Clematis (キンポウゲ科センニンソウ属) |

|

蔓が針金のように硬いので鉄線、花の形から風車。クレマチス属(センニンソウ属)に属する種で、学名は日本原産のカザグルマ(Clematis patens)と中国原産のテッセン(Clematis

florida)と別種になっているが、その違いがよくわからず混乱している。萼片はテッセン6枚、カザグルマ8枚と書かれたものがあり、我が家のは、白いのが萼片8枚だが時に6・7枚から13枚、紫のは6枚。ただしカザグルマの萼片数は6枚・8枚から100枚など様々で、枚数では決められないようだ。葉の形が違うとされ、白も紫もどちらも先祖はカザグルマ?。母はテッセンと言ってるが、区別している訳ではないようだ。クレマチスと言っておけば間違いはないだろう。

ちなみに我が家ではまず5-6月に白のテッセンが咲き、終わりがけに紫のテッセンが咲き始める。時には秋にも咲く

|

|

|

|

|

|

パンジー Viola X wittrockiana (スミレ科スミレ属) パンジー Viola X wittrockiana (スミレ科スミレ属) |

|

某銀行でもらったものだが、大きな花を付ける

|

|

|

|

ひまわり Helianthus annuus (キク科ヒマワリ属) ひまわり Helianthus annuus (キク科ヒマワリ属) |

|

高さ50cmほどの矮小種

|

|

|

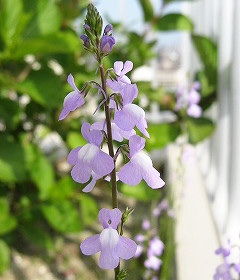

マツバウンラン Nuttallanthus canadensis (ゴマノハグサ科ウンラン属) マツバウンラン Nuttallanthus canadensis (ゴマノハグサ科ウンラン属) |

|

葉が松葉、花がウンラン(海蘭)に似ていることからマツバウンラン。いつの頃からか、咲くようになった。帰化植物らしい。

花は薄紫色でかなり小さいが、丈は高い

|

|

|

ミニバラ Rosa (バラ科バラ属) ミニバラ Rosa (バラ科バラ属) |

|

多くの園芸品種が存在するバラ。ベランダに植えているのは花の大きさは3-4cmくらいのミニチュア・ローズ

|

|

|

|

裏山の木々 裏山の木々 |

|

町中に建っているマンションだが、裏は保存緑地となっていて、春はヤマザクラ、新緑、秋には鮮やかな紅葉が真正面に見える

|

|

|

|

|

|

ベランダ花壇に咲く花の索引

ベランダ花壇に咲く花の索引 Page top

Page top Uc Photo Gallery Top

Uc Photo Gallery Top ベランダ花壇に咲く花の索引

ベランダ花壇に咲く花の索引 Page top

Page top Uc Photo Gallery Top

Uc Photo Gallery Top